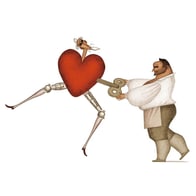

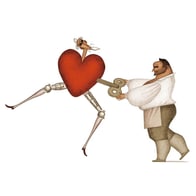

Un día, recibí una llamada de Felipe Samper, director de arte, en aquel momento, de SM: era para encargarme las ilustraciones del Quijote, en una edición adaptada al público juvenil. Debo confesar que, al principio, en mi fuero interno, aunque me sentí halagado por el encargo, sentía una enorme pereza de volver a encontrarme con unos personajes que se habían convertido en icono de una España ensimismada y autocomplaciente que jamás había leído el libro. Me había leído el libro cuando era un adolescente, pero su lectura noi me resultó especialmente memorable. Me puse manos a la obra. Dado que tenía un tiempo razonable para la realización del proyecto, lo primero que hice fue comprarme la edición de Francisco Rico. Busqué, inútilmente, alguna descripción de los personajes principales que me autorizara a saltarme el canon establecido, entre otros, por Doré, con un Quijote alto y flaco de cabellos grises y un Sancho Panza bajo y rechoncho. Tuve que rendirme a la evidencia de que cualquier intento de defraudar las expectativas del lector respecto a la apariencia de los personajes hubiera sido una veleidad gráfica sin ningún tipo de respaldo conceptual o narrativo. Los primeros bocetos que envié eran tremendamente aburridos: no había sido capaz de sustraerme a mis propios prejuicios. Unos cuantos tragos de ron venezolano después, acompañados por la lectura de nuevos capítulos del libro, me ayudaron a encontrar el tono adecuado, que pasaba necesariamente por perder el respeto sagrado por la literalidad del texto y agarrarme a la bendita locura del viejo hidalgo y su escudero, tomándome todas las libertades que la retórica de la imagen le permite a uno. La segunda lectura de este clásico me resultó, esta vez, deliciosa. Desde entonces, no he dejado de frecuentarlo.